Crosstalk und (Epi-)Genetik

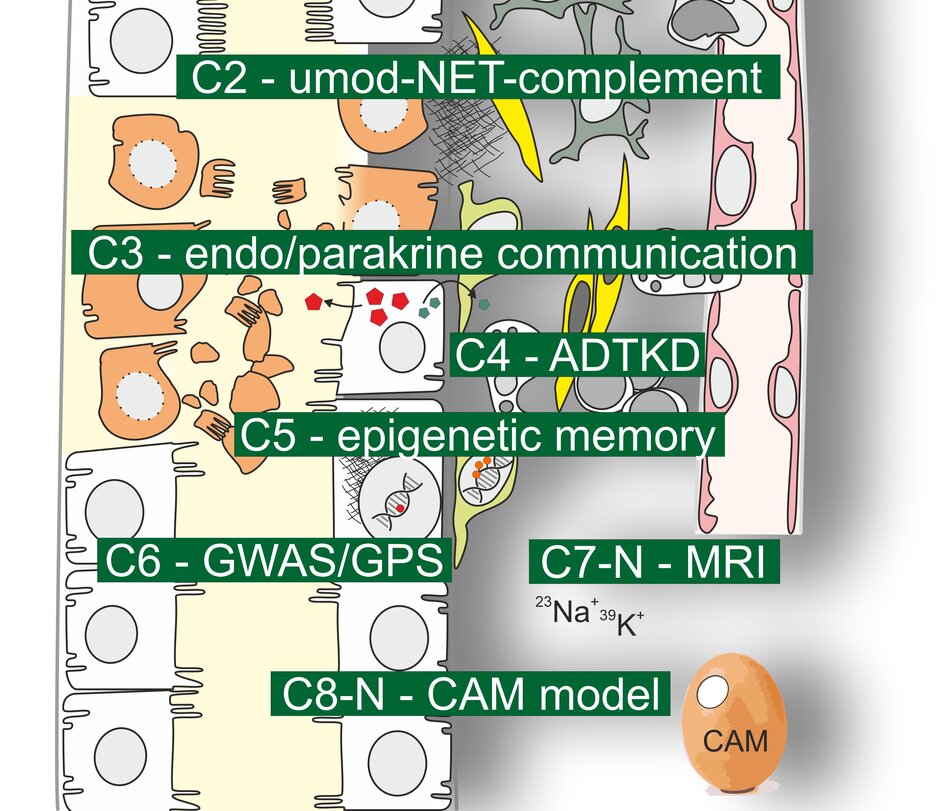

Der Projektbereich C umfasst Projekte zu integrativen Themen des Tubulointerstitiums mit Schwerpunkt auf Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Zelltypen und (Epi-)Genetik.

Projekt C2

Uromodulin-NET-Komplement-Interaktion bei tubulointerstitiellen Verletzungen

Prof. Dr. Kerstin Amann (externer Link, öffnet neues Fenster), Nephropathologie, Universitätsklinikum Erlangen

Prof. Dr. Maike Büttner-Herold (externer Link, öffnet neues Fenster), Nephropathologie, Universitätsklinikum Erlangen

Prof. Dr. Dr. Christoph Daniel (externer Link, öffnet neues Fenster), Nephropathologie, Universitätsklinikum Erlangen

Dieses Projekt zielt darauf ab, die Rolle und Interaktion von Uromodulin (UMOD), neutrophilen extrazellulären Fallen (NET) und dem Komplementsystem bei entzündlichen und nicht-entzündlichen tubulointerstitiellen Nierenerkrankungen zu untersuchen. Zu diesem Zweck werden wir das Vorhandensein, die Häufigkeit und die Interaktion dieser drei Faktoren sowie deren Auswirkungen auf Entzündungsprozesse, Fibrose und Nierenfunktion in menschlichen Nierenbiopsien, Tiermodellen und In-vitro-Modellen untersuchen. Mithilfe von Inhibitor- und Knockout-Strategien werden wir untersuchen, ob die Modulation der UMOD-NET-Komplement-Wechselwirkung ein neues therapeutisches Ziel bei tubulointerstitiellen Nierenerkrankungen darstellen könnte.

Projekt C3

Parakrine und endokrine Kommunikation im renalen Tubulointerstitium

Prof. Dr. Frank Schweda (externer Link, öffnet neues Fenster), Physiologie, Universität Regensburg

Hormone, Autakoide und Signalmetaboliten sind wichtige Determinanten der intrarenalen Kommunikation zwischen verschiedenen Zelltypen und ermöglichen die Anpassung eines Kompartiments an funktionelle Veränderungen in einem anderen. Hier werden wir zwei Wege untersuchen: i) die pathophysiologische Rolle von Acetylcholinesterase in Sammelrohren und ii) die Beziehung zwischen interstitiellem Renin und die Wechselwirkungen zwischen tubulärem, interstitiellem und juxtaglomerulärem Renin bei Gesundheit und Krankheit.

Projekt C4

Mechanismen und Interventionsstrategien gegen autosomal-dominante tubulointerstitielle Nierenerkrankungen (ADTKD)

Prof. Dr. Michael Wiesener (externer Link, öffnet neues Fenster), Medizinische Klinik 4 – Nephrologie und Hypertensiologie, Universitätklinik Erlangen

Das Hauptziel unseres Projekts ist es, das molekulare Verständnis von ADTKD zu verbessern, um Interventionsstrategien in zellulären und murinen Modellen zu entwickeln und zu validieren. Wir wollen neue ursächliche Gene für ADTKD identifizieren und dadurch weitere Einblicke in die Krankheitsmechanismen gewinnen. Darüber hinaus werden wir aus Patienten gewonnene tubuläre Zellen mittels RNA-Sequenzierung und Metabolomik untersuchen, um neue Signalweg-Signaturen zu identifizieren. Schließlich werden wir aus Patienten gewonnene Zellen und Mausmodelle verwenden, um Interventionsstrategien (Antisense-Oligonukleotide und BRD4780) zu validieren, die grundsätzlich für klinische Anwendungen geeignet sind.

Projekt C5

Das epigenetische Gedächtnis von Nierentubuluszellen

Dr. Steffen Grampp, Medizinische Klinik 4 – Nephrologie und Hypertensiologie, Universitätsklinikum Erlangen

Prof. Dr. Dr. Johannes Schödel (externer Link, öffnet neues Fenster), Medizinische Klinik 4 – Nephrologie und Hypertensiologie, Universitätsklinikum Erlangen

Epigenetische und transkriptionelle Mechanismen in tubulären Zellen, die akute Nierenverletzungen und den Übergang zu chronischen Erkrankungen steuern, sind nur rudimentär verstanden, könnten jedoch mit wichtigen Signalwegen in Verbindung stehen, die an der Förderung von Fibrose beteiligt sind, wie Hypoxie oder Entzündung. Um zu analysieren, wie Hypoxie ein epigenetisches Gedächtnis im tubulären System prägt, werden wir Experimente an Mäusen und isolierten menschlichen Primärzellen unter Verwendung modernster genomweiter Sequenzierungstechniken durchführen. Wir werden diese Daten mit Studien zur genetischen Prädisposition verknüpfen, um Mechanismen zu definieren, die in Zukunft therapieempfänglich sein könnten.

Projekt C6

Priorisierung von Genen für Nierenfunktionsverlust in der Bevölkerung und in Hochrisikogruppen

Prof. Dr. Iris Heid (externer Link, öffnet neues Fenster), Genetische Epidemiologie, Universität Regensburg

Wir werden eine Methodik für GWAS entwickeln, die für Meta-Analysen über zahlreiche longitudinale GWAS hinweg anwendbar ist. Auf der Grundlage unserer Zusammenarbeit im Rahmen des CKDGen-Konsortiums werden wir solche longitudinalen GWAS für Nierenfunktionsverläufe durchführen, um genetische Assoziationsloci für den Nierenfunktionsverlust zu identifizieren und zu charakterisieren. Wir werden auch genomweite Interaktionsstudien durchführen, um genetische Effekte auf die Nierenfunktion zu identifizieren, die durch Geschlecht, Alter, Diabetesstatus oder Adipositasstatus moduliert werden. Wir werden fortgeschrittene methodische Post-GWAS-Ansätze für die Fein-Kartierung und Annotation evaluieren und eine erweiterte GenePrioritiSation (GPS-XL) für die Nierenfunktion und den Nierenfunktionsverlust entwickeln, die effektive fortgeschrittene Methodik für Post-GWAS, größere GWAS-Daten und genetische Evidenz über mehrere Nierenfunktionsbiomarker hinweg integriert.

Projekt C7

Gewebeverteilung von K+ und Na+ bei renaler interstitieller Erkrankung, bewertet mittels 39K- und 23Na-MRT

PD Dr. Christoph Kopp (externer Link, öffnet neues Fenster), Medizinische Klinik 4 – Nephrologie und Hypertensiologie, Universitätsklinikum Erlangen

Prof. Dr. Armin Nagel (externer Link, öffnet neues Fenster), Radiologisches Institut, Universitätsklinikum Erlangen

In diesem Projekt werden wir die Gewebeelektrolytverteilung bei renaler tubulärer Dysfunktion charakterisieren. Dazu werden wir eine neue MRT-Methodik zur Analyse der Ionenkonzentrationen im Gewebe entwickeln. Insbesondere werden 23Na- und 39K-MRT eingesetzt, um Na+- und K+-Verschiebungen in den Muskeln bei Aldosteronismus nachzuweisen. Darüber hinaus werden wir kombinierte morphologische und 23Na-Bildgebung der menschlichen Nieren nutzen, um physiologische Na+-Schwankungen zu bestimmen. Da bei Entzündungen eine Na+-Retention im Gewebe auftritt, gehen wir davon aus, dass eine akute Allotransplantatabstoßung durch eine Na+-Akkumulation im Gewebe gekennzeichnet ist und mittels 23Na-MRT nachgewiesen werden kann. Außerdem werden wir untersuchen, wie SGLT-2-Inhibitoren die Na+-Konzentration in den Nieren und die extrarenalen Na+- und K+-Konzentrationen bei chronischer Nierenerkrankung und Herzinsuffizienz beeinflussen.

Projekt C8

3D-in-ovo-Modell zur Untersuchung und Modulation des Wachstums von menschlichem Nierenzystengewebe und Nierenschnitten von Mäusen

Prof. Dr. Silke Härteis (externer Link, öffnet neues Fenster), Molekulare und Zelluläre Anatomie, Universität Regensburg

Prof. Dr. Thiha Aung (externer Link, öffnet neues Fenster), Angewandte Gesundheitswissenschaften, TH Deggendorf

Prof. Dr. Björn Buchholz (externer Link, öffnet neues Fenster), Physiologie, Universität Regensburg

Das übergeordnete Ziel unseres Projekts ist die Übertragung unserer Erkenntnisse über die Mechanismen des Zystenwachstums aus Tiermodellen in klinische Anwendungen für die Behandlung von Patienten. Wir wollen diese große Lücke schließen, indem wir ein Modell einführen, das es uns ermöglicht, das Wachstum menschlicher Zysten ex vivo zu beobachten und vielversprechende Medikamente hinsichtlich ihrer Wirksamkeit in menschlichem ADPKD-Gewebe unter Verwendung des Chorionallantoismembran (CAM)-Modells zu testen. Darüber hinaus könnte die erfolgreiche Kultivierung von vitalem adultem Mausnierengewebe auf der CAM es uns ermöglichen, unsere Studien auf weitere Aspekte der renalen (Patho-)Physiologie ex vivo auszuweiten.