Gelenkknorpelrekonstruktionen

Die gelenkerhaltenden Therapieverfahren bei Knorpelschäden zielen auf eine Wiederherstellung der Gelenkfunktion und auf eine langfristige Verzögerung oder Vermeidung einer Arthrose im betroffenen Gelenk.

In der Regel werden solche rekonstruktive Verfahren bei lokalisierten Knorpel- oder Knorpel-Knochenschädigungen im Gelenk eingesetzt. Der den Defekt umgebenden Knorpel sollte hierbei noch intakt sein. Eine fortgeschrittene Arthrose mit flächiger Knorpelabnutzung ist für ein solches Verfahren im Normalfall nicht geeignet.

Im Knie entstehen solche lokalen Knorpelschäden häufig als Folge einer Verletzung oder im Rahmen einer sogenannten Osteochondrosis dissecans (OD). Hierbei löst sich ein Knorpel-Knochenfragment aus der Gelenkfläche heraus.

Aber auch Achsfehstellungen wie ein O- oder X-Bein oder eine Fehlbildung bzw. Fehlstellung der Kniescheibe können solche Knorpelschäden verursachen.

Nicht jeder Knorpelschaden erfordert sofort eine operative Versorgung. Falls allerdings notwendig stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Grob unterscheidet man knochenmarkstimulierende und zellbasierende Verfahren. Die geeignete Vorgehensweise wird je nach Defektsituation und -größe, Beschwerdebild des Patienten und anderen individuellen Faktoren und Bedürfnissen festgelegt. Zugleich sollten Begleitprobleme wie höhergradige Achsfehlstellungen oder Instabilitäten ebenfalls korrigiert werden.

Im Folgenden können Sie sich über die am häufigsten angewandten Verfahren genauer informieren.

Matrixgestützte autologe Chondrozyten-Transplantation (M-ACT)

Die M-ACT ist eine auf modernsten biologischen Techniken basierende Methode zur Behandlung isolierter Knorpeldefekte am Kniegelenk.

Seit über 25 Jahren werden in unserer Klinik Knorpeldefekte mit dem M-ACT-Verfahren versorgt. Viele hundert Patienten konnten somit schon von dieser OP-Methode profitieren. Hieraus resultiert ein großer Erfahrungsschatz.

Ausgangsbefund am Knie:Hochgradige Knorpelaufbrüche der inneren Oberschenkelrolle

Ausgangsbefund am Knie:Hochgradige Knorpelaufbrüche der inneren Oberschenkelrolle

Ersatzgewebe 10 Monate nach ACT

Ersatzgewebe 10 Monate nach ACT

Indikation

Prinzipiell sind isolierte Knorpeldefekte des Kniegelenkes >2 cm² für eine M-ACT geeignet.

Sollten zusätzlich zum Knorpelschaden weitere relevante Begleitverletzungen vorliegen wie z.B. ein Meniskuseinriss oder eine vordere Kreuzbandruptur werden diese in der Regel gleichzeitig operativ mitversorgt.

Eine Osteochondrosis dissecans ist ebenfalls für das ACT-Verfahren geeignet, bedarf jedoch eines zusätzlichen Wiederaufbaus des mitbetroffenen Knochenlagers.

Ebenso sollten relevante Fehlstellungen der Beinachse operativ korrigiert werden.

Grundsätzlich zu unterscheiden von isolierten Knorpeldefekten sind die alterungsbedingten, flächenhaften Verschleißveränderungen des Gelenkknorpels. Ein derartiger allgemeiner Gelenkflächenverschleiß im Sinne einer Arthrose ist für das ACT-Verfahren nicht geeignet. Des Weiteren ungeeignet sind Knorpelschädigungen einander gegenüberliegender Gelenkpartner (z.B. Oberschenkelrolle und Schienbeinkopf, Kniescheibe und Gleitlager).

Als Ausschlusskriterien des ACT-Verfahrens gelten zudem: Ein zu Grunde liegender Gelenkinfekt. Eine entzündliche Grunderkrankung, z.B. chronische Polyarthritis, Rheumatismus. Eine übermäßige Beinachsen-Fehlstellung. Eine Gelenkinstabilität. Hochgradige Veränderungen der Gelenkphysiologie, z.B. durch einen bereits vollständig entfernten Meniskus. Massives Übergewicht. Eine Allergie auf tierische Eiweiße.

Trotz dieser strengen Anwendungseinschränkung muss beachtet werden, dass auch mit der Knorpelzelltransplantation - wie in der Medizin generell - ein Behandlungserfolg nicht garantiert werden kann.

OP-Verfahren

Bei geeignetem Befund entnimmt der Operateur während der Arthroskopie (Gelenkspiegelung) eine Probe von gesundem, hyalinen Gelenkknorpel aus einem wenig belasteten Areal des betroffenen Gelenkes. Die Knorpelzellen werden in einem Speziallabor unter hochsterilen Bedingungen aus der Gewebeprobe isoliert und weiter kultiviert. Die Knorpelzellen erlangen so ihre Eigenschaft zur Teilung und Produktion knorpelspezifischer Umgebungsbestandteile (Matrix) wieder.

Die Knorpelzellen werden anschließend im Labor auf ein Trägervlies (Träger-Matrix) aufgebracht oder in einem Gel aus Hyaluronsäure verteilt. Ein Trägervlies besteht z.B. aus tierischen Eiweißen (Kollagen).

Nach ca. 3- 4 Wochen steht das Knorpelzellvlies zur Implantation zur Verfügung. Das Gelenk wird nun minimal-invasiv eröffnet, der Knorpeldefekt bis in das gesunde Umgebungsgewebe gesäubert und das passgenau zugeschnittene Vlies in den Defekt eingeklebt. Bei einer gelbasierten ACT wird das knorpelzellhaltige Gel in den Defekt eingespritzt. Anschließend wird das Gelenk wieder verschlossen.

Nach Implantation setzen die Knorpelzellen am Ort des Defektes die Synthese ihrer typischen Umgebungsbestandteile (Matrix) fort. Das Trägervlies bzw. Gel wird hingegen vom Körper allmählich abgebaut. Der Defekt wird durch ein Gewebe größtmöglicher Ähnlichkeit oder Identität mit dem Originalknorpel aufgefüllt.

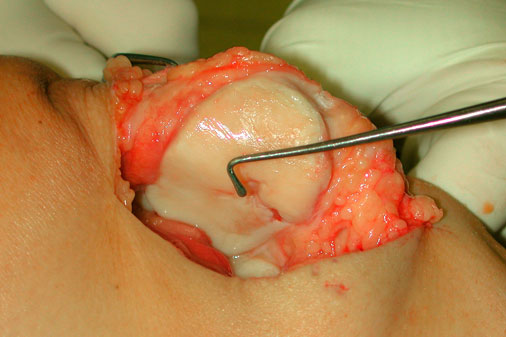

Knorpeldefekt vor Bearbeitung

Bearbeiteter Knorpeldefekt mit passgenauer Schablone

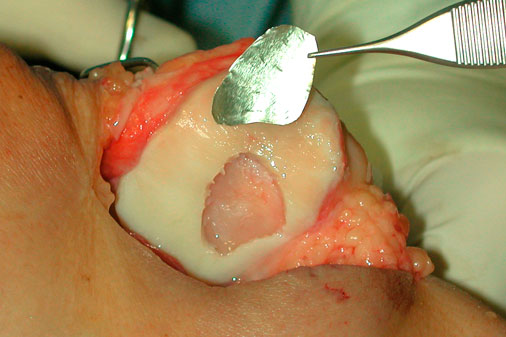

Eingeklebtes Knorpelzellvlies

Nachsorge

Die Nachbehandlung umfasst neben einer 6-wöchigen Teilbelastung an Gehstützen ein intensives ambulantes physiotherapeutisches Rehabilitationsprogramm über einen Gesamtzeitraum von ca. 4 Monaten begleitet von physikalisch-balneologische Massnahmen (Lymphdrainage, Kälteanwendungen, Elektrostimulation, Aqua-Therapie etc.).

Dynamische Sportarten wie Lauf- und Ballsportarten und Skifahren können in der Regel 6 Monate nach der ACT wieder betrieben werden. Der Gelenkschutz-Aspekt („Knieschule“) sollte dabei für den langfristigen Erhalt einer schmerzfreien Gelenkfunktion beachtet werden.

Minced Cartilage

- Geeignet bei fokalen Knorpelschäden mittlerer Größe (ca. 2-4 cm²).

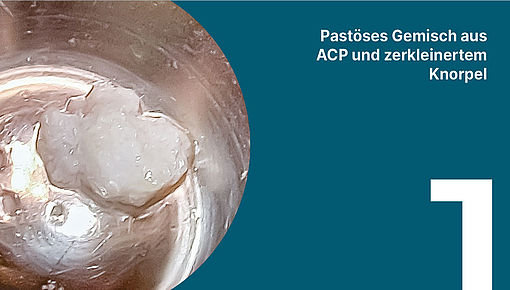

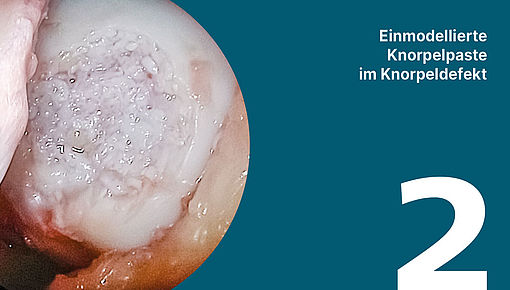

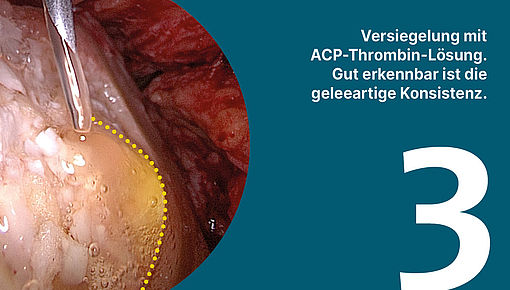

- OP-Verfahren: Hierbei entnimmt der Operateur körpereigenen Knorpel aus dem Randbereich des Knorpelschadens oder nicht belasteten Bereichen des Kniegelenkes. Das entnommene Knorpelgewebe wird gesammelt und zerkleinert ("minced") und im Anschluß mit körpereigenen konditioniertem Plasma (AcP) und Thrombin in den Defekt eingebracht. Durch die Integration der Chondrozyten im Defekt wird eine Proliferation und Neubildung von hyalinem Knorpel angeregt.

- Vorteile: Einzeitiger Eingriff. Ideal bei lokal begrenzten Defekten entsprechender Größe. Entweder rein arthroskopisch oder mittels minimalinvasiver Gelenkeröffnung.

- Einschränkungen: Klinische Langzeitergebnisse sind bis dato nur begrenzt dokumentiert.

Nachsorge

Analog zur M-ACT. Ruhigstellung des betroffenen Gelenkes für 48 Stunden postoperativ. Danach Teilbelastung mit entsprechender Kniegelenksorthese für 6-8 Wochen, im Anschluss Belastungsaufbau mit begleitendem intensiven physiotherapeutischen Training.

Gewinnung von zerkleinertem Knorpelgewebe im Shaver-Auffangsystem

Mikrofrakturierung

- Geeignet nur bei kleinen Knorpeldefekten (< 2 cm²)

- OP-Verfahren: Unter arthroskopischer Kontrolle werden feine Bohrungen in den subchondralen Knochen der betroffenen Stelle gesetzt, um regenerative Stammzellen im Blut zur Defektstelle zu bringen. Dabei bildet sich ein sog. Faserknorpel, der den Defekt ausfüllt.

- Vorteile: Ein einfacher, schnell-durchführbarer Eingriff.

- Grenzen: biomechanisch ist der Faserknorpel nicht so stabil wie echter Gelenkknorpel. Daher ist die Indikation nur auf kleine Defekte begrenzt.

Nachbehandlung

Im Regelfall belastungsreduzierte Phase von ca. 6–8 Wochen mit gezieltem Rehabilitationstraining.